Correspondance estivale avec une voix qui assouplit

Parce que son pot de départ à la retraite, le 6 juin 2016, a comme enterré un pan de la jeunesse de générations d’élèves passés par l’entraînement universitaire du lundi soir au CS Doua de Villeurbanne (69), déjà orphelins de ses joyeux ateliers d’échauffement, de ses randoris par groupes de trois et de son humour gaulois. Parce qu’il a été l’un des piliers de 1995 à 2016 de la mythique école des cadres de Lyon. Parce qu’il achève immanquablement ses saluts de début et de fin de cours d’un clin d’œil à son propre nom : « Ré… À la semaine prochaine ». Parce que, sans complexe vis à vis du tropisme parisien du judo français, son approche attentive de l’enseignement s’est nourrie de décennies d’expériences parallèles en lutte, en sambo, en plein air, au bout du monde ou en milieu carcéral. Parce que, ces dernières années, ses entraînements se terminaient souvent au clair de lune sur le parking de ce Dojo des Sciences qui – qui sait ? – portera un jour son nom, à évoquer le temps qui passe (ou plutôt « que nous ne faisons que traverser », comme il le rectifie souvent). Parce qu’il s’envole dans quelques heures pour Tahiti rejoindre sa compagne et mille projets qui l’attendent déjà… Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous avons proposé à Daniel Ray, 64 ans à ce tournant majeur de son existence, de se livrer à un exercice d’un autre temps : celui de la correspondance estivale. Il a accepté. En voici le fruit. Rencontre avec un professeur qui ne regarde pas de haut mais à 360°, soucieux de ne transmettre, au pire, que le goût de plus larges horizons.

©Archives Elodie Sivignon/L’Esprit du judo

Comment es-tu venu au judo ?

J’ai débuté le judo à l’âge de dix ans, en 1962, au Judo club de Besançon. C’était le seul club bisontin à l’époque et l’un des cinq plus anciens clubs français puisqu’il a été ouvert en 1943. Le professeur et fondateur s’appelait René Gallecier. Il est décédé cet été à l’âge de 92 ans. Il était 5e dan bien qu’il portait la ceinture rouge et blanche que lui aurait remise Hiroo Mochizuki. [Dans sa nécrologie parue le 24 juillet 2016, le quotidien L’Est Républicain rapporte que, pendant la Seconde guerre mondiale, celui qui était alors un membre des Forces françaises de l’intérieur avait failli être fusillé à la Citadelle. Il ne dut sa survie qu’au passage providentiel d’un avion américain qui bombarda le peloton d’exécution, NDLR]

Pourquoi le judo ?

Le judo est venu à moi grâce à un médecin. Il se trouve qu’en 1962, l’éducation physique et sportive au collège était organisée à partir de trois catégories d’élèves : les « inaptes », qui devaient faire de la « gymnastique corrective » ; les « normaux, qui pouvaient faire de l’EPS en forçant modérément ; et les « sportifs », qui pouvaient faire de la compétition. Je me suis retrouvé dans la catégorie des « inaptes au sport ». Donc à moi la gym corrective aux espaliers…

Comment ont réagi tes parents à ce diagnostic ?

Ma mère trouvait que ce fait était contraire à sa façon de penser le sport. Elle m’a donc amené chez un médecin qui a également constaté un certain « manque de développement corporel ». Pour lui – et heureusement pour moi -, la solution passait par la pratique d’un sport dit « complet », à savoir, la natation, l’aviron ou le judo. Ma mère a choisi de me faire pratiquer… les trois, avec, plus tard et en prime, le handball – sans parler du ski en hiver. Je me suis donc retrouvé à faire tous ces sports que j’articulais tout au long de la semaine. Et étant donné que je réussissais pas mal en judo, j’ai priorisé ce sport qui est devenu mon sport majeur pour ne plus le quitter jusqu’à aujourd’hui.

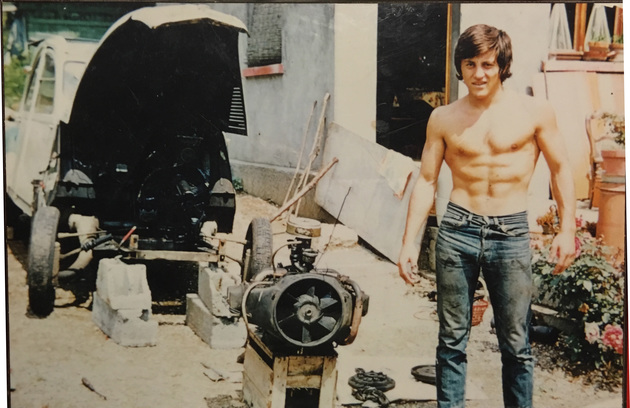

©Archives Daniel Ray/L’Esprit du judo

Ta famille était-elle dans le judo ?

Du tout. Mon père pratiquait la course à pied en demi-fond et en cross. Il travaillait comme ouvrier spécialisé en mécanique de précision. J’ai eu la chance de travailler avec lui durant des grandes vacances pour me faire un peu d’argent. Ma mère était une « pro sport » mais ne pratiquait pas car elle était atteinte d’un souffle au cœur et était donc interdite de sport. Dans les années cinquante, c’était le lot de toutes les personnes atteintes de cette pathologie. Elle était représentante aux Nouvelles galeries (ex-Galeries Lafayette) et était absente toute la journée pour ne rentrer que le soir. Ceci me permettait de sortir après l’école avec mes copains, dans le parc près duquel j’habitais. Nous y jouions aux Jeux olympiques : courses à pied ou en patins à roulettes, vélo, lancer de flèche tahitienne, saut en longueur, etc., bref, du sport, du sport et encore du sport ! Mes parents ont divorcé lorsque j’avais 2 ans. Nous étions deux frères. Jack, mon aîné de onze mois, pratiquait le judo et la natation avec moi.

À quelle fréquence t’entraînais-tu ?

Au départ je ne pratiquais le judo qu’une fois pas semaine. J’y allais avec Jack le samedi après-midi durant 1 h 30. La salle se trouvait rue de Pontarlier, à Besançon. C’était une vieille bâtisse bourgeoise avec des hauts plafonds et des salles de 40 m2 à peine. Il y a avait deux salles contigües consacrées au judo et une salle où se trouvaient des haltères à boule, d’autres avaient un manche en bois. Le club était en fait un très grand appartement avec un plancher en bois magnifique qui grinçait sous nos pieds. Et il y avait un sauna. Ça c’était « le » truc magique pour mes copains et moi.

Comment se déroulaient les séances ?

Les échauffements étaient toujours les mêmes. Ils se composaient à base de gestes à faire sur place : tourner les chevilles, les bras, le cou, etc. L’enseignement du judo était basé sur la méthode Kawaishi, avec la terminologie en français. On essayait d’imiter les techniques que nous trouvions sur le fameux tableau des ceintures de couleur (la « progression française »).

Que retiens-tu de ces premières années ?

Les moments forts des cours étaient les passages de grades et le championnat du club. Chacun d’eux avait lieu une fois pas an et ils étaient organisés par tranches d’âge. Au fil du temps, les entraînements se sont multipliés pour arriver au rythme de trois par semaine.

Comment ça se passait pour toi, la compétition ?

J’ai toujours aimé ça alors que, pourtant, j’ai commencé par des galas. René Gallecier, mon professeur, faisait des démonstrations de combats de sabre avec son frère. Cela attirait beaucoup de monde. Les voir se battre avec de vrais sabres était le clou du spectacle. Avant cela, les petits, dont je faisais partie, faisaient des démonstrations de techniques et des randoris souples. Lors d’un gala en 1962, j’ai même eu la chance de faire un randori de démonstration avec Anton Geesink, alors champion du monde. Pas peu fier le bambin !

Tu disais que ton frère aîné faisait du judo. Vous vous êtes tiré la bourre ?

Et comment : il a été mon premier adversaire. Les compétitions ont commencé dans mon club. Gagner le championnat du club permettait de gagner le grade supérieur. C’était donc très motivant car c’était pour le vainqueur l’occasion de franchir les étapes sans avoir à faire des démonstrations de techniques. Je gagnais une année sur deux lorsque mon frère ne se trouvait pas dans ma catégorie d’âge. Lorsqu’il était dans ma catégorie d’âge, je terminais… deuxième.

Tu faisais beaucoup de compétitions ?

Mon professeur nous amenait assez régulièrement en Suisse faire des tournois avec d’autres clubs. On rentrait avec des lots lorsqu’on gagnait le tournoi. Puis ce furent les championnats régionaux en cadets puis juniors que je remportais régulièrement en -65kg puis -70kg. Je me qualifiais chaque année pour « le » championnat de France qui avait lieu au stade de Coubertin. Et là c’était la grande aventure : j’étais le provincial, bourré de complexes devant le judo parisien ou les pôles France, qui montait à la capitale. Je cherchais juste à passer quelques tours. En 1969, j’ai été très motivé par le championnat de France par équipe cadet : l’esprit d’équipe, une aventure de copains de club ! Nous y avons terminé 2e derrière Grenoble et son pôle France. Pas mal pour des bouseux !

Tu évoquais la rivalité avec ton frère. Tu as eu d’autres rivaux comme lui ?

Bien sûr. Mon second adversaire a été Hervé Gallecier. C’était le fils de mon professeur et lui aussi était plus âgé que moi d’un an. En 1970, avec lui ce fut une compétition dans la compétition. J’étais junior 1 et lui junior 2. J’estimais avoir été « volé » pour le titre régional perdu face à lui et arbitré par son père. Je tenais à faire mieux que lui au championnat de France pour venger cet affront. Je n’ai fini que 5e aux France juniors, alors qu’il termina 3e. Amertume, mais belle compétition !

Y’a-t-il eu des moments où tu aurais pu lâcher ?

Je suis passé comme tout le monde par des périodes de doute avec l’envie d’arrêter pour rejoindre mes copains qui faisaient d’autres sports ou qui tout simplement ne faisaient rien. Mais grâce aux résultats sportifs et aux « dans » qui montaient, ma motivation l’a emporté.

D’autres moments marquants ?

Durant toutes ces années, j’ai aussi eu la chance de tirer avec des sommités telles que Patrick Vial (qui m’a fini au sol…), Guy Tissot et son uchi-mata de folie, Gérard Gauthier, etc. En 1973, je remporte le championnat national militaire, avec l’espoir de gagner quelques jours de permission. J’ai eu droit à un salut militaire en règle de la part du commandant… Ensuite j’ai donné priorité aux études mais j’ai toujours pris le temps de suivre le Tournoi de Paris. C’était ma récompense. J’allais retrouver les sensations des « montées » à la capitale, mais cette fois-ci sans le stress de la compétition. Et puis j’étais à Vienne en 1975 pour le sacre de Jean-Luc Rougé et ce premier titre de champion du monde français. Nous étions quelques copains attirés par le judo, nous sommes allés en voiture jusqu’en Autriche pour voir ce championnat qui devint historique… Donc petit palmarès national mais, pour le provincial que j’étais et les entraînements de mon petit club, j’ai pu vivre de grands moments de bonheur en judo.

Que retiens-tu de cette première phase de ta vie de judoka ?

Le judo m’a apporté une certaine façon de voir et de vivre ma vie. D’abord, il a développé mon corps. Grâce à une pratique régulière et intense, j’ai pu forger mon corps pour devenir résistant, agile et fort. Fini la gym corrective, place à la compétition ! Ensuite le judo m’a rassuré. Il m’a rendu plus sûr de moi, plus confiant : le regard des autres y est pour beaucoup. Les gens vous considèrent différemment lorsqu’ils savent que vous faites du judo et, pire, lorsque vous êtes « ceinture noire ». J’ai été ceinture noire à 16 ans et, dès cet âge, le regard des autres sur moi a changé. J’ai aimé ça. Ça me rendait plus serein, plus calme, plus posé. Ma réussite sportive a également renforcé cet état de fait. Enfin le judo m’a rendu plus persévérant. La concurrence est rude en judo. La victoire passe par des échecs qu’il faut surmonter pour réussir.

Photo extraite de l’ouvrage Histoire du judo en Franche-Comté de Frédéric Vial et François Ruffin.

©DR/L’Esprit du judo

Comment t’est venue la vocation d’enseigner ?

La vocation d’enseigner n’a pas été immédiate même si je me souviens que, enfant, je voulais être soit bûcheron (!) – puisque habitant Besançon dans une zone assez végétalisée -, soit professeur. À vrai dire, l’image du professeur m’intéressait plus que la fonction. Je ne me rendais pas compte à l’époque de tout ce qu’était cette profession. C’était le statut qui m’attirait. Ma maman, qui m’élevait seule, m’avait laissé entrevoir que ce serait une profession intéressante car présentant pas mal d’avantages, notamment les vacances et surtout la sécurité de l’emploi. Elle voulait avant tout m’assurer une certaine stabilité. Ce n’est que plus tard que j’ai appris à aimer la fonction de professeur.

Comment ce virage s’est-il opéré ?

Ça a commencé avec mon professeur d’EPS au lycée. C’est lui qui a su me montrer la dimension « rapports humains » qui existait dans ce métier. Ceci m’a véritablement séduit. C’est donc en terminale que j’ai choisi la voie de professeur, pas forcément d’EPS car, étant issu d’un bac F1, j’adorais le dessin industriel. J’ai d’ailleurs hésité un moment entre ces deux enseignements : le dessin industriel ou l’EPS. C’est ma réussite en judo qui m’a aidé à choisir la voie de l’EPS. Mes qualités motrices générales me permettaient de réussir les épreuves sportives des concours assez facilement et la vie au grand air avec des élèves me séduisait.

Il y a eu d’autres personnes qui ont contribué à cette prise de conscience ?

J’ai eu la chance de rencontrer, pendant mes études universitaires, des personnes qui m’ont ouvert les yeux sur la compréhension de l’enseignement et la graduation des difficultés en sport – pour ne pas dire didactique de l’enseignement. C’est pendant ces études que j’ai passé le professorat de judo (actuellement DESJEPS). L’enseignement du judo est arrivé naturellement. Au début, je l’ai fait pour gagner de l’argent et me payer des vacances et mes besoins d’étudiant. Puis ce qui n’était qu’un simple gagne-pain s’est transformé en une véritable passion. Voir les enfants de la MJC de Vénissieux progresser et aimer ce qu’ils faisaient, ça me passionnait. J’essayais d’innover pour les surprendre et les rendre heureux en faisant du judo. Je testais également les grandes théories pédagogiques et les exercices que je connaissais mais surtout que j’inventais.

C’est donc à cette époque-là que tu as atterri à Lyon ?

J’ai découvert Lyon en 1972, au moment du service militaire. J’avais 20 ans. Pistonné, je me suis retrouvé à Bron, dans la banlieue lyonnaise, afin d’éviter l’Allemagne qui était un éloignement assuré des tapis et surtout de mon envie d’entamer mes études pour devenir professeur d’EPS. De 1973 à 1977, j’ai pu étudier d’abord à Mâcon puis à Lyon pour terminer mes études à l’IREPS (devenue aujourd’hui l’UFRSTAPS Lyon1). En 1977, tout juste capétien, j’ai été nommé à Commercy dans la Meuse au lycée et au lycée professionnel en tant que professeur d’EPS. J’ai pu y poursuivre mes enseignements du judo en formant des élèves et en les préparant aux championnats locaux. En 1978, de retour sur Lyon, j’ai tout de suite réintégré le CS Doua, mon club d’adoption, cette fois en tant que professeur pour m’occuper d’élèves beaucoup plus grands et experts que mes lycéens de la Meuse : les étudiants du campus universitaire de La Doua. Parallèlement j’ai eu le privilège d’enseigner le judo à des bambins de 6 à 12 ans. C’est en 1982, que je réintègre l’IREPS de Lyon en tant que professeur de « sports de combat de préhension », terme compliqué qui signifiait que je devais enseigner de la lutte et du judo. Et c’est cette année-là que je succède à Daniel Rimet, mon ex-professeur d’Université, en charge des cours de judo du CS Doua.

Une rencontre décisive ?

Une étape majeure, oui. Daniel Rimet a été mon professeur d’option judo à mon arrivée à l’IREPS de Lyon. C’est lui qui, le premier, m’a ouvert les yeux sur le fait qu’il était possible d’enseigner autrement qu’en essayant de copier les gestes du haut niveau. Jusqu’alors, ma conception de l’enseignement en général mais aussi du judo en particulier, consistait à tenter d’apprendre le geste du haut niveau et de plaquer une motricité au plus près de ce que représentait la perfection des athlètes. Ceci devait être atteint par tous les apprenants jeunes ou moins jeunes, expérimentés ou non. Il faut dire que j’étais issu de formations en natation pour devenir MNS (maître nageur sauveteur) et initiateur de ski alpin, où la pédagogie était avant tout centrée sur cette démarche : copier les gestes du haut niveau. Avec Daniel Rimet, une nouvelle vision s’offrait à moi, en posant la problématique de l’enseignement différencié, non pas uniquement dans le groupe d’élèves face à moi, mais à travers les niveaux des judokas.

C’est-à-dire ?

C’est-à-dire que je venais de prendre conscience qu’il n’y avait pas un judo mais des judos. Il fallait donc reconstruire des repères et ceci à chaque étape. J’ai donc pu expérimenter et mettre au point toutes sortes d’exercices, de situations d’apprentissage pour enseigner en pensant avant tout à l’apprenant plutôt qu’au judo de haut niveau. C’est grâce à ce passage que je peux comprendre aujourd’hui les élèves de l’école des cadres qui se heurtent à leur tour à cette problématique. Il faut dire qu’il est plus rassurant d’enseigner avec « le » modèle du haut niveau en tête. Depuis, je raisonne à partir d’un élève de 6 ans, de 14 ans ou de 20 ans et je commence toujours par me poser la question : « Comment lui apprendre le judo à ce niveau ? ».

©DR/L’Esprit du judo

Tes cours de judo sont très imprégnés de tes connaissances en lutte. Pourquoi la lutte ?

Je suis venu à la lutte en deux étapes. La première fut en terminale avec mon prof de gym. Il a eu la bonne idée de programmer cette pratique dans le lycée technique que je fréquentais. Ça m’a plu tout de suite car j’étais bon, étant donné que je faisais du judo et que je battais tout le monde… même mon prof de gym ! La seconde étape qui m’a conduit à la lutte fut par obligation professionnelle. Lorsque j’ai été nommé à l’IREPS de Lyon en 1982, c’était avec un profil haltérophilie, sports de combat de préhension (lutte et judo) et didactique. Les cours de judo étant alors assurés par Daniel Rimet, j’ai été obligé de me mettre à la lutte pour l’enseigner aux étudiants. Je me suis donc inscrit dans un club à Villeurbanne (l’ASVEL) et me suis mis à pratiquer ce sport de façon très régulière et de plus en plus intensément pour en arriver à toucher du doigt des compétitions régionales, et quelques tournois nationaux. J’en ai profité pour passer un BEES 1er degré pour pouvoir l’enseigner en club.

D’où, dans tes cours, la complémentarité des deux enseignements…

Voilà. Dès cette époque, tout ce que je pensais en judo m’amenait à faire avancer mes connaissances en lutte et inversement. Chacune de ces disciplines me permettait d’enrichir l’autre grâce à des spécificités qui n’en étaient pas forcément. La motricité, la stratégie, la préparation mentale et physiologique, ne sont pas très différentes les unes des autres. Ce sont essentiellement les règles d’arbitrage, les buts à atteindre et la tenue vestimentaire qui les séparent. Ce n’est qu’au départ à la retraite de Daniel Rimet que j’ai pu enseigner conjointement la lutte et le judo à l’Université.

Qu’as-tu trouvé dans la lutte que tu n’as pas trouvé dans le judo ?

La lutte a été pour moi l’occasion de vivre des moments que je n’aurais jamais vécu en judo. J’ai tout de suite senti que je pouvais être utile à la lutte. Le judo était devenu moderne et se développait de façon impressionnante, tant en nombre de licenciés qu’au niveau des résultats internationaux. La lutte, elle, donnait l’impression de végéter : il n’y avait pas ou peu de résultats sportifs, peu de licenciés… Elle donnait l’impression d’être un sport confidentiel où tout était à faire. C’est la raison pour laquelle je me suis intéressé à elle et ai commencé à prendre des responsabilités au sein du club de l’ASVEL lutte en tant que président, puis plus tard au sein du Comité régional de lutte, puis à la FFSU et enfin à la FFL.

Qu’as-tu appris de l’exercice de ces responsabilités ?

Je me suis rendu compte qu’il était facile de faire progresser des lutteurs et de les amener rapidement au haut niveau. C’est ainsi que j’ai pu avoir le plaisir de faire couronner au championnat du monde ou d’Europe des étudiantes inscrites à l’IREPS. Je ne crois pas que le judo m’aurait permis de vivre ces moments. J’ai pu ainsi vivre de grandes choses en tant qu’entraîneur fédéral mais aussi comme entraîneur national FFSU. J’ai eu le grand honneur de vivre des championnats du monde ou des Universiades dans des pays lointains (Mongolie, Canada, Turquie, Finlande, etc.) et de revenir avec des médailles. Je n’aurais jamais pu vivre ça avec le judo. C’est aussi ça que m’a apporté la lutte : cette dimension multiculturelle indéniable. Elle permet de voyager et d’appréhender des peuples très différents les uns des autres (Mongolie, Ecosse, Sénégal, Turquie, Iran…). Pratiquer la lutte, c’est entrer dans cette culture universelle faisant partie du patrimoine de l’humanité.

Donc chacune des deux disciplines a rejailli sur l’autre, c’est ça ?

En effet. Le judo m’a permis de porter un regard différent sur la lutte. Fort de tout ce que j’avais appris pour passer le BEES 2 de judo, d’avoir lu à peu près tout ce qui pouvait s’écrire sur le judo, mais aussi en tentant d’analyser mes adversaires et l’évolution du judo, je me suis forgé un cadre d’analyse de la pratique. Arrivé à la lutte, j’ai trouvé qu’il manquait pas mal de choses tant au niveau des productions didactiques que des référents techniques, l’arbitrage, etc. C’est ainsi que je me suis mis à faire des propositions en lutte.

Par exemple ?

Par exemple, j’ai pu écrire pas mal d’articles mais aussi de livres sur l’enseignement de la lutte, car cela avait rarement été fait jusqu’alors. J’ai aussi pu faire des propositions de pratiques au sein du club dont j’étais président en matière de lutte self défense.

D’où l’état d’esprit « à part » qui se dégage de tes cours de judo…

Je pense que la lutte m’a effectivement servi à penser le judo autrement. J’ai trouvé par exemple que le judo avait un côté très figé, presque dogmatique. Lorsque j’étais plus jeune, « l’esprit du Japon » m’était pesant. Pourquoi imiter ce qui se fait dans une société si éloignée de la nôtre aussi bien du point de vue géographique que de l’esprit ? Nous ne sommes pas des Japonais avec des mentalités de Japonais. La lutte m’a appris plus de réalisme et d’humanisme.

C’est de là que vient ton fameux rituel lors du salut de début de cours en judo et les inénarrables « blagues de La Doua » ? Je me souviens d’ailleurs de ce lundi soir il y a quelques années où des universitaires japonais gradés étaient passés observer l’entraînement avec une interprète. Là où beaucoup se seraient mis au garde à vous, tu as quand même tenu à finir le cours sur une blague trash et… tu as demandé à l’interprète de la leur traduire. Grand moment de choc des cultures, surtout pour l’interprète [Sourire]…

Voilà. J’y ai mis une touche plus française et de surcroît universitaire. Il y a toujours une poignée de main – salut lutteur – pour chaque judoka et une bise pour chaque judokate dès que j’entre sur le tatami. Puis le salut se fait en cercle sans hiérarchie de grade. Il ressemble au « mondo » de Jigoro Kano mais à la française, avec un moment d’échange sur l’actualité et les événements de la semaine, de mise en avant des personnes et, surtout, de décontraction [Sourire].

©Elodie Sivignon/L’Esprit du judo

En 2004 ou 2005, nous avons aussi eu la surprise de nous croiser un jour dans les couloirs d’une… prison, moi en reportage avec des détenus, et toi qui en accompagnais d’autres. En quoi consistaient tes interventions ?

Il est vrai qu’en parallèle à ces enseignements à la fac et en AS, j’interviens en milieu carcéral. Au début je suis intervenu dans les « vieilles » prisons de Lyon (Saint-Joseph et Saint-Paul), où j’ai pu toucher du doigt à la dimension des rapports humains poussés à l’extrême, encore complètement différents voire opposés à tout ce qu’on rencontre en dehors de la prison. J’ai pu y enseigner le sport (avec un peu de lutte et de boxe anglaise) pour aider les détenus à vivre leur détention, mais aussi les préparer à la sortie, voire tenter d’empêcher le repli sur soi et retrouver des raisons de se réinsérer.

Qu’as-tu appris de ces interventions ?

Cet enseignement est avant tout basé sur les rapports humains réels, authentiques, où il est impossible de tricher. Un détenu dira ou montrera tout de suite si ce qu’il ressent en pratiquant lui plaît ou ne lui plaît pas. La question que je soulevais plus haut sur le réalisme de l’enseignement prend ici tout son sens. Plus que la connaissance de l’activité ou le statut de l’enseignant avec sa ceinture noire, c’est ce qu’il apporte au détenu qui fait foi. Si ça plaît, alors c’est gagné : le groupe adhère et participe pour aller jusqu’à prendre du plaisir. Si ça ne plaît pas, là il faut immédiatement se poser la véritable question : « pourquoi ils ne pratiquent pas ? C’est trop dur ? Trop facile ? Ça ne correspond pas à l’image qu’ils ont de la pratique ? Ça n’a pas de sens à leurs yeux ? ». Dans tous les cas il faut remédier à cela, et rapidement. Cela demande de l’imagination et une excellente observation des détenus. Cela nécessite donc de s’appuyer avant tout sur les élèves (détenus) et de penser l’enseignement par et pour eux… Vu sous cet angle, le support (judo ou lutte) n’a finalement que peu d’importance. Ce qui compte c’est comment je vais transformer mon judo ou ma lutte pour le faire adopter.

Tu dis avoir beaucoup pratiqué, lu et écrit sur la question de l’enseignement. Penses-tu que tu aurais été aussi fécond si tu n’avais enseigné que dans une seule discipline ?

La lutte est assez pauvre du point de vue des ouvrages existants. L’histoire et la sociologie des pratiques constituent l’essentiel des productions bibliographiques. La dimension technique est à peine explorée. La preuve aujourd’hui, il n’existe toujours pas, en lutte, de référent technique comme le Gokyo en judo, permettant de nommer telle ou telle technique. La dimension enseignement a été à peine abordée.

Au contraire du judo, donc…

Le judo a couvert tous les champs d’étude possibles. Les ouvrages sont nombreux et la FFJDA a été une source extraordinaire de productions pédagogiques. Il faut dire qu’étant donné le nombre et surtout la diversité des publics pratiquant le judo, il était indispensable d’approfondir la question de l’enseignement du judo ou plutôt « des » judo. En effet par exemple, parler et enseigner le judo des 6/8 ans n’est pas du tout la même problématique que celle du judo des 15/17 ans. La FFJDA a fourni un très gros travail sur l’enseignement du judo aux différents âges du public et elle a été prospère du point de vue des référents techniques, des approches personnelles des différents champions, etc.

Avantage au judo alors ?

Pas tout à fait. Je pense que le judo a été une excellente source d’inspiration en me montrant à quel point la lutte était pauvre du point de vue des écrits. Mais la lutte, avec sa dimension plus intuitive, basée sur le présent, me permettait de relativiser tout ce qui était écrit en judo. Le reproche que je pourrais faire au judo, c’est son côté dogmatique et figé voire dictatorial. Dans un sens, c’est ce qui a fait sa force avec des enseignants de judo de qualité, sûrs d’eux et tous formés dans un même moule. Mais c’est aussi ce qui faisait – à mon avis – des enseignants trop guidés, incapables de voir que la réalité du terrain nécessitait de s’écarter de ce qui était écrit. On reproche essentiellement le côté techniciste de l’enseignement du judo et pas assez réaliste s’appuyant sur les véritables problèmes que rencontre l’élève apprenant. Cette question ne se posait pas en lutte puisqu’il n’y avait pas de référent didactique et pédagogique. J’ai assisté, en lutte, à des enseignements variés et parfois anarchiques, mais la plupart du temps centrés sur les besoins des élèves… C’est sans doute cette « double culture » qui m’a permis d’oser devenir un enseignant de judo « à part ». Il est dit de mes cours de judo au CS Doua que « c’est pas un cours comme d’habitude ! » Et il est dit aussi de mes cours de lutte : « c’est pas con ce qu’il fait ! ». En tout cas : ça interroge !

À côté de la lutte et du judo, tu interviens également en sambo…

Le sambo, pour moi, c’est « la » pratique se situant exactement entre le judo et la lutte. Pour le définir rapidement, c’est à la fois un sport de combat de préhension, avec une veste, sur un tapis de lutte, avec des clés de coude et de jambe (pas d’étranglement) et des immobilisations. La façon de combattre ressemble plus au judo « d’avant » puisque les attaques dans les jambes sont possibles, les saisies de veste sont sans limitation, etc. Le combat a peu d’arrêts comme en lutte et se poursuit du sol au debout.

Comment tu es venu à cette discipline ?

Je suis venu au sambo car j’avais le projet de faire réussir des étudiants se préparant au Capeps, en les poussant à choisir lutte et non judo comme épreuve de spécialité ce concours. En effet, le niveau des judokas au Capeps peut être très élevé. On y rencontre des judokas de 1e division, ou 3e dan. Si tu es moyen en judo, kyu ou 1er dan sans compétition, tu risques d’avoir une mauvaise note, car la pratique était essentiellement notée sur la base de la performance. Etant donné que c’est un concours, le moindre point compte pour grignoter quelques places. Il me semblait plus pertinent, pour ces candidats, de choisir la spécialité lutte car la concurrence était moins élevée. Cette stratégie a été payante pour beaucoup. Comment les convaincre de basculer du judo vers la lutte ? C’est là qu’intervient le sambo. C’est le chaînon manquant, l’occasion de « sortir » du carcan du judo et de les amener tranquillement vers la lutte.

C’est devenu un sport prisé par tes judokas…

Ils trouvaient dans ce sport le moyen d’atteindre un haut niveau plus facilement qu’en judo. Ça a été pour eux le moyen de vivre des expériences européennes, voire mondiales, impossible à atteindre en judo si tu n’es pas à l’INSEP à Paris. J’ai ainsi eu la très grande joie d’avoir des podiums voire des titres de champions du monde de sambo. Quel plaisir et quelle fierté pour un judoka devenu samboïste, de représenter la France à une compétition internationale. J’espère qu’ils parleront de ces moments forts à leurs petits enfants lorsqu’ils seront grands-parents [Sourire].

©Daniel Ray/L’Esprit du judo

La « Ray touch » que nous évoquions un peu plus haut, tu la cultivais aussi au niveau académique ?

Au regard de la fréquentation, je peux en déduire que mon « style » plaît et je m’en réjouis. Maintenant, si je devais résumer ma manière de faire, je verrais quatre grands principes à articuler dans une séance. Chacun de ces principes varie selon la place de l’entraînement dans la saison (période de pré-compétition, post-compétition, fêtes de Noël, partiels, etc.), mais aussi selon l’état de fatigue ou d’attention perçu. Ces quatre principes sont la surprise, l’effort, le plaisir et la valorisation.

Qu’entends-tu par surprise ?

Ne jamais refaire la même chose. J’ai souffert, lorsque j’étais enfant, des échauffements stéréotypés de type gymnastique suédoise, et du temps passé sur des techniques inadaptées et répétitives. J’essaie donc de proposer des contenus les plus variés, originaux et nouveaux possibles. L’apport d’autres disciplines m’est d’une grande aide pour construire des choses inhabituelles pour un judoka mais toujours en lien avec ce que je souhaite atteindre. Par exemple, j’introduis pendant les échauffements des exercices tirés de la lutte comme le pontage sur la tête pour solliciter la nuque, qui sera utile pour le travail au sol.

Deuxième principe : l’effort…

L’entraînement passe par l’idée de faire toujours plus que ce que l’on croit être capable de faire. À moi de trouver les moyens de pousser chacun des judokas pour qu’il se surpasse. En compétition, lorsque l’adversaire est de votre niveau voire au dessus, il va falloir aller au delà de ce que l’on a l’habitude de faire. L’entraînement doit donc permettre de repousser ses limites. Ce principe est délicat car il est synonyme de souffrance. Tout le monde n’est pas capable d’accepter de souffrir. C’est donc la dynamique du groupe qui permet de se dépasser. Cette dynamique passe par la cohésion du groupe et donc par le plaisir d’être et de faire tous ensemble. La difficulté est de percevoir et d’adapter à chacun le niveau d’effort à fournir pour entrer véritablement dans ce principe. Chaque cours est donc construit à partir d’un type d’effort en lien avec la préparation des compétitions. À moi de « doser » la séance pour qu’ils soient rompus de fatigue tout en ayant repoussé leurs limites.

C’est là qu’intervient le troisième principe : le plaisir…

Exactement. Sans plaisir, il n’y a pas d’effort. C’est paradoxal de dire ça mais le judoka n’acceptera la souffrance que s’il se sent bien. Donc à moi de créer les conditions pour que tout le monde se sente bien dans la séance et dans le groupe. Pour cela j’ai des petits trucs : par exemple, chaque séance commence par un petit temps pour les blagues. Le rituel est de raconter une blague pour se détendre, mais aussi pour oser raconter et être écouté par les autres. C’est une prise de risque sociale, celle de se louper devant le groupe. Mais quelle que soit la blague, bonne ou mauvaise, elle permet de rire ensemble. Autre rituel, le petit « à la semaine prochaine » juste après le salut de départ du cours, comme si le cours venait de se terminer à la fin des blagues. Simplement pour se détendre.

Enfin tu parlais de la valorisation…

Le début de la séance est une sorte de « mondo » cher à Jigoro Kano. Avec moi cela ressemble à un temps en début de séance où je mets en avant les réussites de chacun. Cela peut être la réussite du permis de conduire, comme l’anniversaire ou encore les résultats d’une compétition durant le week-end, ou tout autre chose. Tout est prétexte à des applaudissements par le groupe pour une réussite personnelle. Cela donne également l’occasion de fêter ça en fin de séance autour d’un verre et quelques friandises. Je considère que chaque personne du groupe est une personne importante et intéressante. À elle d’apporter au groupe par son exemplarité ou sa réussite dans un domaine particulier… Enfin, depuis pas mal d’années, je prends soin également d’afficher tous les podiums des judokas du groupe. Cela permet au lauréat de se voir mis en avant, mais aussi cela donne envie à tous de tout faire pour se voir afficher à leur tour sur les murs du club.

Tu demandes aussi souvent aux judokas de montrer un de leurs « trucs » en technique…

À mes yeux, et pour le cours compétition que représente le cours du lundi soir à La Doua, le meilleur technicien n’est pas le professeur de judo, mais le judoka qui est capable de réussir plusieurs fois une technique en compétition. J’apporte rarement des éléments techniques personnels. Je considère qu’ils sont dépassés pour un judo moderne. Par contre je m’appuie sur l’observation en compétition ou la lecture de… L’Esprit du judo ! Et la majorité du temps, je demande à un ou plusieurs judokas présents de montrer et d’expliquer « leur » technique qui marche en compétition. La difficulté rencontrée dans ce procédé est que parfois, la personne maîtrise parfaitement son geste technique mais ne sait pas l’expliquer ou a du mal à en préciser les points forts. Ce geste est tellement automatisé que le judoka en a perdu ce qui fait qu’il est devenu efficace. À moi, enseignant, de repérer et de souligner les points clés de la réussite.

Quel est le fil directeur de tes séances ?

Le fil directeur est guidé par l’objectif visé à chaque séance. Cela commence par les échauffements puis la technique (lorsqu’il y a apport technique) et enfin la partie « physio ». La progressivité des échauffements se fait en tenant compte des différentes parties du corps à mobiliser. Tout part du jeu, dès les premiers instants. Par exemple, si je veux les faire courir, je propose des jeux à thèmes tel que « se mettre un coup de pied dans les fesses ». Si je veux les faire forcer sur les cuisses, je vais les faire traîner un partenaire accroché à la ceinture comme s’ils charriaient un boulet. Si je veux les faire tenir fermement leur adversaire, je les fais se transporter au delà d’une zone où, en cas d’échec, le perdant a une sanction donnée par le vainqueur (généralement des pompes). Le jeu est le leitmotiv des exercices jusqu’à la partie que j’appelle : « prendre du muscle ». Dans cette phase, je sollicite de façon spécifique et en lien avec l’effort du judo, des groupes musculaires. Par exemple, je propose de faire des pompes sur des ceintures attachées en boucle autour d’une barre pour créer un appui non stable. J’emprunte également des exercices à d’autres sports tels que le renversement à la barre fixe utilisé par les perchistes, ou le rétablissement sur cette barre fixe, utilisé par les gymnastes.

Tu utilises aussi la progressivité pour emmener peu à peu au mouvement que tu veux nous faire étudier plus tard…

Oui. C’est la progressivité pour construire un geste technique. Par exemple, si j’ai pour objectif de faire un travail tourné autour des attaques de jambes (ashi), je vais amener progressivement les judokas à ce geste technique en proposant des exercices qui partent de simples déplacements, à des actions de plus en plus proches de la technique. J’utilise pour cela des variables telles que le sens du déplacement, la nature des appuis sur le tatami ou sur l’adversaire, l’adversité de plus en plus conséquente, la chute du partenaire, la vitesse d’exécution, etc. Tout ceci permet de passer d’un geste qui est simple au départ et qui se complexifie progressivement pour se terminer sur un mini-combat à thème.

Avec des figures imposées là aussi…

Oui car là encore je recherche la progressivité des efforts en combat. Le but ici est d’amener le judoka à la limite de ses potentiels physiologiques, tout en évitant la blessure. Je propose donc des séquences en demandant de gérer sa propre fatigue tout au long des efforts demandés. La dureté des efforts est considérée à partir du temps de travail, de l’intensité demandée et du temps de récupération.

Par exemple ?

Par exemple je demande aux combattants de se mettre par groupes de trois de gabarit équivalent et de changer d’adversaire toutes les 2’30’’. Un se repose pendant que deux travaillent. Un enchaine donc 5’ de combat. Je demande d’être défenseur durant la première période de 2’30’’ puis attaquant dans la seconde. L’effort demandé sera d’autant plus difficile à tenir qu’à chaque séquence un adversaire frais entre dans le jeu et que, fatigué par la première période, celui qui reste devra mobiliser des ressources nouvelles pour être efficace malgré la fatigue.

Il y a aussi les fameux randoris au kinza…

La séquence dure 30’’ maximum et se répète durant un temps donné. Celui qui marque le premier avantage (kinza) peut rester sur le tatami. Les adversaires se relaient durant la durée de l’effort. Si aucun kinza n’est marqué à la fin des 30’’, la conséquence donnée induit un type d’effort recherché. Par exemple si je dis « la personne déjà en place doit marquer un avantage pour rester dans le jeu », ou « il peut se contenter de simplement ne pas se faire marquer », j’obtiens un effort différent et donc ceci me permet de doser les efforts fournis.

©DR/L’Esprit du judo

Question qui est un running gag du vestaire de La Doua : c’est quoi ton souci avec les uchi-komis ?

Les uchi-komis ! Il est vrai que je n’en propose jamais au cours compétiteurs. Plusieurs raisons me laissent à penser que, dans ce cadre, ils ne sont pas utiles, voire néfastes pour la plupart des judokas. Plus précisément, je pense qu’il est préférable de ne pas faire d’uchi-komis lorsque ceux-ci ne sont pas appropriés. Je sais qu’en disant ça je vais m’attirer les foudres des puristes mais je vais tenter d’expliquer mon point de vue d’enseignant. Pour apprendre et réussir un geste technique, deux facteurs sont à réunir : 1) Changer de motricité. L’apprentissage est la transformation motrice et mentale de la personne. Un geste nouveau est le résultat de la création de nouveaux repères spatio-temporels s’opérant grâce à la mobilisation de ressources particulières (coordination, représentation mentale, etc.) En d’autres termes cela signifie que le judoka doit se servir de son corps autrement que ce qu’il faisait avant d’apprendre. Cela nécessite de construire un nouveau schéma corporel. 2) Automatiser son geste : une fois que ce geste est construit mentalement et physiquement, il doit être automatisé pour pouvoir être répété. L’uchi-komi a pour objectif de construire cette étape d’automatisation.

Or…

Or la répétition du geste technique devrait se faire dans des conditions les plus proches de la réalisation en compétition. Malheureusement, la plupart du temps, les uchi-komis servent d’abord à « faire du physio », c’est à dire à produire un effort dans une intensité particulière en lien avec l’effort recherché. Dans ce cas il y a d’autres procédés permettant d’atteindre cet objectif. Pour moi il y a un vrai risque de parasiter le geste idéal visé.

C’est-à-dire ?

L’écueil majeur est qu’en exécutant une partie d’un geste (la plupart du temps l’entrée seule), le judoka apprend à s’arrêter en cours de route. À force de répétitions d’un geste arrêté en cours d’exécution, il se construit une représentation mentale tronquée de la technique. Du coup, en compétition, le passage de l’entrée (tsukuri, kuzushi), à la projection (kake), ne se fait pas comme il devrait l’être. Il faut réapprendre à enchaîner le geste en entier, jusqu’à la projection. Ça fait déjà une raison de ne pas faire uchi-komi, et il y en a d’autres encore.

Lesquelles ?

La fatigue. Lorsque la répétition dure, la fatigue s’installe. Et, à cause de la fatigue, la motricité se transforme. Du coup le geste se transforme à son tour et les repères aussi. Quel lien crédible entre un geste construit en étant fatigué et une exécution en pleine possession de ses moyens ? J’observe enfin que de petits gestes parasites se construisent et s’automatisent. Par exemple, avant de lancer uchi-mata, Tori lance sa jambe en arrière pour prendre de l’élan et penche son corps vers l’avant. Commencer sa technique ainsi est, pour moi, ce que j’appelle un geste parasite. Cette sorte de balancier ne se retrouve pas en combat. Donc les repères construits grâce à lui ne servent à rien voire même le desservent. Je pense donc qu’il est préférable d’éviter des centaines de répétitions d’un geste parasité. Je préfère au contraire un geste complet, avec projection réalisée de façon idéale, sur gros tapis par exemple (nage-komi complet), avec un déséquilibre de Tori qui va jusqu’au sol – où les deux tombent au sol, comme la plupart du temps en compétition.

À côté de tous ces cours – et des compétitions FFSU du jeudi -, tu as consacré beaucoup de tes samedis à former des judokas au métier d’enseignant. Peux-tu raconter ton expérience avec l’école des cadres ?

Je suis particulièrement fier d’avoir fait partie de l’équipe de formateurs de la fameuse « école des cadres lyonnaise » de judo. Au départ, cette école a été créée et dirigée par Georges Baudot. Puis, de 1995 à 2016, Pierre Blanc (7e dan) à repris le flambeau. Il vient de céder sa place à Marc Perard. Pour ma part, c’est aussi en 1995 que j’ai repris le volet pédagogique de cet enseignement, succédant là encore à Daniel Rimet. Au départ l’objectif annoncé était de former une trentaine de judokas chaque année, pour les préparer au BEES 1 de judo. Actuellement, la mission de l’école est orientée vers le CQP, le BPJEPS, les assistants club. J’ai été chargé de la formation pédagogique et des écrits du BBES 1, examen national que nous allions passer au CREPS de Strasbourg ou de Voiron.

Avec des résultats plutôt probants…

Notre taux de réussite frôlait les 95% chaque année. Il était le fruit d’une préparation sans relâche des candidats. L’investissement, mais également l’esprit qui régnait, incitait chacun à se dépasser et donner le meilleur de lui, pour sa propre réussite mais également pour faire honneur à cette école des cadres. Il fallait avoir le moral pour venir tous les samedis de l’année pour venir « bouffer » des katas, ou des techniques et même « écouter le père Ray nous parler de pédagogie ou nous retourner le tête pour aligner les phrases dans un devoir ! Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait encore travailler la semaine pour rendre des devoirs ! ». Que de plaisir à voir réussir ces candidats après tant d‘efforts fournis, de gouttes de sueur versées, de râteaux pris à soutenir « ben moi j’ai appris comme ça » ! Cet examen, dont la réussite était synonyme d’entrée possible dans le métier d’enseignant de judo et jujitsu, était un enjeu capital. Pour cela il ne fallait pas ménager ses efforts. C’est ce qui me fait me dire aujourd’hui que plus qu’une simple école des cadres de judo, c’est une excellente école de la vie.

©Elodie Sivignon/L’Esprit du judo

D’où te vient ton goût pour les voyages ? En quoi cette démarche a-t-elle également enrichi ton enseignement ?

J’ai la chance d’exercer un métier formidable autre que celui de prof de judo : celui de prof de gym. Je dispose d’une grande richesse : le temps libre. Sans vouloir insister sur ce point, je pense avoir compris très tôt que je devais le mettre au service de mon enrichissement personnel. J’en ai profité pour découvrir le monde. Je voyage avec le sac à dos depuis toujours. Ce qui m’attire dans les voyages, ce sont les gens, leur façon de vivre, de penser. Je cherche à être au plus près d’eux pour comprendre ce qui les pousse à être différents de moi. J’ai eu la chance de visiter 57 pays. À ce sujet, pour mon départ à la retraite, j’ai eu l’immense surprise et plaisir de découvrir que mes judokas se sont cotisés pour m’offrir un cadeau chargé de symbole : un 58e pays où je n’étais, paradoxalement, jamais allé : le Japon !

Quels voyages t’ont marqué ?

J’ai posé mes valises dans des pays très différents les uns des autres : le Yémen, la Syrie, la Bolivie, la Mongolie, etc. Tous différents, oui, mais tous marqués d’une histoire et d’une culture fortes. Ma façon de voyager m’a permis de rencontrer des gens surprenants. J’ai pu par exemple dormir dans le palais d’un maharadja au fin fond de la province du Rajasthan à Bikaner en Inde, avec lui et ses serviteurs. J’ai pu assister au conseil du village avec les sages qui l’entouraient : magique ! Mais également j’ai dormi sur une natte à même le sol au Vietnam, chez une personne dont la spécialité est de vendre des poussins cuits dans l’œuf – il a fallu en manger à 2 h du matin… Encore très différent, partager la banquette d’un train bondé de 3e classe en Chine. Autre exemple, j’ai passé une soirée sur la plage en Indonésie en 1980, autour d’un feu de bois avec un homme qui me demandait si « j’avais une lune dans mon pays… ». Que de surprises mais aussi que de richesse à mesurer que ma façon de penser n’était que relative ! Cela m’a appris à prendre du recul, à voir à quel point la vie est surprenante, et donc à quel point il est capital de penser autrement.

Quel impact cette « école de la relativité » a-t-elle eu sur ton rapport à ton métier ?

Je crois que c’est grâce à ça que j’ai pu questionner ce que je faisais dans la vie et dans mon enseignement. Ce que l’on croit, ou que l’on dit être une certitude, ne l’est pas forcément dans l’absolu, en tout cas elle mérite question. La seule vérité lorsque j’enseigne est que j’ai en face de moi des personnes qui attendent que je leur fasse passer un moment qui va les faire grandir. Progresser, réussir, prendre du plaisir, échanger : tout cela aide à grandir. C’est grâce aux rencontres avec les autres que l’on grandit.

Tu m’as dit aussi un jour que tu t’arrangeais toujours pour essayer de visiter les prisons des pays où tu passais…

J’ai eu cette chance dans mes périples, oui. Comme j’interviens dans le milieu carcéral à Lyon, je me présentais en tant que « gardien de prison en France » et demandais à mes « collègues » de me faire visiter les lieux. C’est de la curiosité mais également mon envie de voir ces lieux que l’on fantasme sans réellement les connaître. Là aussi quelle surprise mais aussi quel choc ! En Equateur, cinquante personnes entassées dans une cour (sorte d’enclos en béton et barbelés) à ciel ouvert avec un bidon de 200 litres tout rouillé et ouvert pour boire et un autre pour les toilettes. Ou encore aux Philippines, une prison avec des enfermements différents selon le comportement des détenus, allant de la cellule isolée sans lumière et sans contact extérieur pour les « cas difficiles », au travail à l’extérieur de la prison mais enchaîné, et contrôlé par un gardien pour les « repentis ». Encore plus dur à vivre, apprendre que dans le pays que tu es en train de visiter (Yémen), une lapidation a eu lieu dans la ville, à l’encontre d’une femme adultère… Tout ça te fait toucher du doigt que la vie peut être plus douce selon l’endroit où tu nais, même pour vivre une condamnation ! Cela t’apprend également que le rapport à la vie – et donc à la mort – est différent selon les pays. Cela t’amène à penser à ta vie en France et te rappelle que tu n’es que de passage sur terre. Cela revient surtout à penser qu’il faut profiter de la vie et te faire plaisir. Même quand tu enseignes.

©DR/L’Esprit du judo

Le plaisir est aussi au cœur des sports de plein air, une autre de tes passions…

Parmi les sports que je pratique, il en est effectivement qui n’ont rien à voir avec le judo. J’ai la chance de pratiquer dès que l’occasion se présente, des sports de plein air : la planche à voile, le ski, la randonnée, le canoë, etc. Je ne sais pas trop pourquoi j’en suis arrivé là, mais j’éprouve énormément de plaisir à m’adonner à ces pratiques. Je dirais même plus : c’est un besoin.

Comment expliques-tu ça ?

Toutes ont pour point commun la nature. Je suis attiré par elle. Est-ce le fait que je suis très souvent dans des salles ou des dojos ? Le fait d’habiter en ville ? D’avoir passé pas mal de temps à la campagne étant enfant ? Je ne sais pas, mais la nature m’attire et, plus que ça, le besoin de m’éprouver dedans. Se retrouver en planche à voile dans la lagune de Dakhla (sud marocain), au milieu d’une eau chaude où passent les dauphins, avec les dunes de sable de cinquante mètres de haut qui se jettent dans la mer, ou se retrouver seul sur l’eau avec ta petite planche entre Naxos et Paros dans les Cyclades en mer Egée alors que le Meltem souffle en rafale, ou encore naviguer dans quatre mètres de vague à Hokipa dans le spot mythique d’Hawaii, procure des sensations impossible à oublier et à trouver en judo. Descendre un couloir à ski à Tignes dans une poudreuse jusqu’au genoux permet de se prouver que, grâce aux risques maîtrisés, tu es capable de t’engager et que, grâce à cela, tu peux vivre des émotions très fortes.

C’est l’une des clés de ton équilibre ?

Oui. Je pense que pour mon équilibre du corps et de l’esprit, j’ai besoin de passer du temps dans la nature et de me confronter à elle. Elle est pour moi synonyme de plaisir de me retrouver dans des endroits incroyables, mais aussi de mise à l’épreuve. Face à un défi que je me fixe, je suis seul face à moi. Je dois maîtriser mes émotions, ma peur. Je suis obligé de mettre en balance le danger réel de la situation présente, et le risque que je vais prendre lié à mes doutes et mes compétences. C’est flippant et grisant à la fois. Puis vient le moment où tu décides d’y aller ou pas. Oser ! C’est le point fort de cette pratique.

Là aussi c’est une remarque souvent entendue dans le vestiaire de La Doua : à une époque où un paquet de jeunes ou de moins jeunes voient, en chaque situation, le verre à moitié vide et semblent perdre tout entrain ou capacité d’émerveillement, beaucoup de tes élèves disent qu’ils rêveraient, au contraire, d’avoir, à 64 ans, la même santé, la même curiosité et le même enthousiasme…

Ces moments forts et intenses m’aident dans la vie, c’est certain. Ils m’aident à entreprendre, à me sentir plus fort, plus sûr de moi, à me prouver que je suis capable de faire. C’est un besoin qui aide à bien vivre. Ces réussites, ces exploits personnels, sont également l’occasion de relativiser et de revoir ton propre égo. Certes tout ce que je viens de donner en exemple est notable, pourtant ce n’est rien lorsque tu te compares aux autres.

Tu veux parler de ton fils Léo ?

Voilà. J’ai la chance d’avoir un fils qui a su pousser l’excellence de sa pratique en planche à voile (6e mondial en free style, j’en suis très fier). Quelle a été ma surprise de voir qu’il ridait la vague de Jaws à Hawaii, haute de plus de quinze mètres ! Quel cran mais aussi quelle leçon ! Donc, il est bien d’être fier de ce que tu entreprends, mais il est bon de rester humble. C’est là que se rejoignent le judo et les sports de plein air.

©Archives Daniel Ray/L’Esprit du judo

Là encore, ce vécu a forcément nourri ta pratique de l’enseignement…

Le plein air, c’est aussi la garantie de rencontrer des gens différents des sportifs « classiques ». Ici, la pensée est différente : il y a davantage d’insouciance, de prise de risque et, surtout, je rencontre d’autres valeurs, d’autres dimensions de la personne mises en avant. Plus d’hédonisme, moins d’arbitraire. Le leitmotiv c’est : « s’éclater ! ». Cette recherche du plaisir en milieu naturel ne peut-elle pas se trouver (sous une autre forme) en judo ? Pas sous la même forme, mais pensons à prendre du plaisir aussi.

Aurais-tu pu t’épanouir autant en tant qu’enseignant si tu avais été dans un club classique ?

Le CS Doua est effectivement un club à part. Il est ouvert à celui qui veut s’entrainer en judo à Lyon. Il regroupe des étudiants en majorité puisqu’il est situé sur le campus de la Doua de l’Université Lyon 1, mais également des anciens étudiants qui continuent à venir pratiquer, des compétiteurs jeunes et moins jeunes des clubs extérieurs. Les filles nous font le plaisir de venir assez régulièrement, ce qui fait là aussi un pôle intéressant pour elles. C’est donc une sorte d’auberge espagnole du judo. Il me semble que le dénominateur commun motivationnel de tous ces pratiquants est l’assurance de rencontrer beaucoup d’adversaires, la garantie qu’ils soient de bon niveau, la certitude de prendre une bonne suée et, en plus, de rigoler un bon coup. La force de ce club réside donc dans le mélange de personnalités diverses. Il a été idéal pour moi. Avec le recul, je crois que je ne me serais pas fait autant plaisir dans un autre club. Ça aurait été certainement différent.

Sur quels aspects ?

À La Doua, il n’y a pas de rapport à l’argent. Il faut simplement être licencié FFJDA ou FFSU ou être inscrit dans un cours à l’Université pour venir s’entraîner. Le stress de fin d’année pour savoir si les licenciés du club reviendront la saison prochaine n’existe pas. J’ai aussi pu prendre toutes les initiatives que j’ai voulu, sans avoir à rendre de compte à personne : pas d’uchi-komis classiques, blaguer, tenter des exercices bizarres, faire jouer des judokas chevronnés… Avec le recul, je pense que les seules personnes à qui je rendais des comptes étaient celles qui se trouvaient sur le tapis. Ce sont elles mes propres juges. Verdict immédiat et sans arrière pensée. Tout ça m’éclate.

En quoi le brassage et le renouvellement, tant universitaire qu’à l’école des cadres, ont été moteurs dans ton rapport à l’enseignement ?

Le renouvellement est un challenge nouveau chaque année, une remise en question de ce que je fais, de mon enseignement bien sûr mais également de mon accroche à construire. C’est également une chance inespérée de côtoyer et d’entraîner des personnes différentes avec des aspirations, de manières de faire différentes. C’est donc l’occasion de rencontrer et d’apprendre face à cette richesse que constituent des personnes avec des caractères et des identités particulières. Je suis parfois triste de voir que certains d’entre eux partent parce qu’ils ont terminé leurs études ou arrêtent leur carrière sportive ou vont rejoindre des clubs plus prestigieux. Mais c’est un honneur pour moi de voir transpirer sur mon tapis des personnes qui brillent à très haut niveau – en dernier lieu Valentin Jourdan, qui a su nous éclater non seulement sur le tapis mais aussi avec ses « blagounettes surpuissantes ».

Ce groupe est toujours en mouvement…

Le renouvellement est une richesse car c’est une remise en question permanente. Professionnellement parlant, je dis que je passe le CAPEPS ou le (ex) BEES judo, tous les ans. Il se trouve qu’en tant qu’enseignant à l’UFRSTAPS ou à l’école des cadres de judo de Lyon, je prépare ces candidats aux concours ou examens. Ce sont bien tes élèves qui passent ces épreuves mais, à travers eux c’est un peu toi qui te mets à l’épreuve, car c’est toi qui les as préparés. S’ils ne sont pas bons ce jour-là, c’est en partie de ta faute. Tu n’as pas su leur dire ou leur faire faire ce qu’il fallait pour qu’ils soient capables de briller le jour J… Le renouvellement est une chance pour moi. C’est un moteur dans la mesure où les attentes sont différentes presque chaque année. Tu es obligé de repenser, de renouveler ton enseignement.

Par exemple ?

Un judoka de 2016 n’est pas le même qu’un judoka de 2000. Il pense différemment, il a des attentes différentes, il apprend différemment. Par exemple, il ne veut plus faire d’efforts gratuitement et bêtement comme cela se faisait « avant ». À toi de trouver des astuces pour le séduire, lui faire faire des choses malgré lui, sans qu’il s’en rende compte : en utilisant le jeu par exemple. À toi à t’adapter à eux tout en essayant de faire passer ton contenu. C’est plaisant de se dire qu’il faut sans arrêt chercher à se renouveler. La routine m’ennuierait.

La routine et… le passage du temps…

Effectivement. Le brassage, c’est aussi la chance de côtoyer des personnes de tous les âges. Bien évidemment il y a des judokas plus âgés au CS Doua (le plus âgé vient de souffler ses 50 bougies), mais la forte majorité est constituée de jeunes judokas. Cette jeunesse est pour moi une bouffée d’oxygène, une chance au quotidien. Quand tu vieillis, normalement tu te retrouves avec des vieux ! Mais là, tu es obligé de rester connecté avec eux pour partager le même idéal, les mêmes délires. Tu dois chercher à comprendre comment ils fonctionnent. Les comprendre, c’est entrer dans un monde différent de celui auquel tu appartiens étant donné ton âge. Mais c’est grâce à eux que je peux continuer à penser, agir parfois, mais surtout raisonner jeune – du moins dans l’esprit !

En 2011 dans le Vercors lors de l’ascension du mont Aiguille.

©DR/L’Esprit du judo

Tu es 4e dan. Le 5e dan est-il un de tes objectifs ?

Non le 5e n’est pas un de mes objectifs, même si plusieurs personnes me disent de le demander par équivalence des services rendus à la FFJDA. Si on me le donne je le prendrais mais je ne le demanderai pas.

Les JO de Rio. Qu’est-ce qui t’a plu ?

Les Jeux olympiques sont des moments magiques avec des rebondissements inattendus, les joies et les pleurs des athlètes. C’est toujours un temps hors du commun. Cette année n’a pas échappé à la règle. Nous avons pu vibrer mais aussi pleurer d’émotion. Bien entendu Teddy nous a réjoui en devenant le n°1 du judo mondial et toujours avec son sourire et sa joie de vivre communicative. C’est un vendeur de bonheur et un athlète « extra » ordinaire. Quelle belle image pour le judo, pour le sport et pour la France ! Cyrille Maret m’a également beaucoup touché. Quelle lucidité, quel plaisir de voir un judoka qui vit sa réussite tout en restant modeste et lucide ! Pas de grandes déclarations, mais des propos sobres, simples et chargés de bon sens. Il m’a beaucoup impressionné. Ça a l’air d’être une belle personne même en dehors du judo.

Qu’est-ce qui t’a moins plu ?

D’un point de vue global, je trouve que les Français sortent de ces JO avec une image pas forcément aussi formidable que celle qu’on cherche et que l’on va chercher à nous vendre. Nous contestons les décisions des arbitres. Priscilla Gneto a, à mon avis, terni l’image du judo français. Une décision de l’arbitre ne se discute pas en judo où la vidéo est support de décision. Manifester sa tristesse est une chose mais se comporter ainsi n’est pas synonyme de préparation mentale sérieuse.

Quelles pistes de réflexions ces Jeux ont suscité chez le pédagogue en toi ?

Un point qui m’a frappé et, malgré les conséquences en terme de résultats de nos athlètes, presque fait plaisir puisque je le répète depuis longtemps, c’est la faiblesse du judo français au sol. En exemple, Clarisse Agbegnenou, Audrey Tcheuméo ou Laetitia Payet, perdent au sol sur des actions au départ anodines. J’avais déjà constaté que mes judokas lyonnais n’étaient pas bons au sol, mais je pensais que c’était local. Je me suis trompé : même nos champions ne sont pas bons au sol.

Comment expliques-tu ça ?

Je crois que c’est le résultat de l’évolution des règles du judo. Elles ont poussé les entraîneurs à concentrer le travail sur le judo debout. Il n’est pas rare d’entendre dans la bouche de mes judokas : « de toute façon, je suis nul au sol ! ». C’est presque une revendication. Elle laisse entendre que je suis performant debout et que donc, par conséquent, je n’ai pas besoin de travailler le sol. Il faut voir comment ils réagissent lorsque je propose du sol ! Ils me tannent pour passer debout le plus vite possible. Ce triste constat est une réalité maintenant au niveau international. J’espère que ces Jeux permettront une prise de conscience…

D’autres choses t’ont donné matière à réflexion à Rio ?

Les attaques en sutemi ou en corps-à-corps. Que ce soit sous la forme de ura-nage ou yoko-tomoe, il y a de plus en plus de techniques à bras le corps, ou en utilisant les jambes sur le corps de l’adversaire. Les techniques de type ura-nage s’expliquent par le fait qu’il est difficile de lancer des techniques « pures » de loin avec un kumi-kata idéalement placé. Par contre, dès qu’il y a rapprochement des corps, il y a saisie puis arraché et projection – un peu comme en lutte, d’ailleurs. Quant aux techniques en tomoe, elles s’expliquent par le fait qu’il est impossible d’intervenir sur les jambes de l’attaquant. Donc les offrir en s’en servant comme moyen d’action sur l’autre, est une excellente stratégie qui paye… Au regard de ces observations, et pour un axe de travail futur, je mettrais encore plus l’accent sur le sol et les techniques de sacrifice.

©Emmanuel Roux/L’Esprit du judo

Comment vis-tu cette première rentrée depuis près de quarante ans sans Doua ni école des cadres ?

Mon départ du CS Doua est une grande rupture pour moi. J’y ai passé tant d’années en tant qu’étudiant puis prof. C’est une page qui se tourne. Je suis certain que cela va me manquer. D’ailleurs en ce moment [début septembre, NDLR], c’est la période où je proposais à tous mes judokas de nous réunir pour reprendre les entraînements avec, au programme : footing au Parc de la Tête d’Or puis échauffement « musclé » de reprise et randoris décontractés pour les sensations. C’était un temps fort de retrouvailles et de mises en perspective. Mais c’est comme ça.

Quels souvenirs tu veux en garder ?

Lorsque je regarde derrière moi, je me dis que le travail accompli est plutôt positif. J’ai donné tout ce que je pouvais donner pour partager ces moments de plaisir, sur et en dehors du tapis. Je n’ai pas de regret. Peut-être celui de vieillir trop vite [Sourire]. Mes collègues de judo/lutte vont me manquer. J’ai eu la chance d’être entouré de collègues sur qui je pouvais compter. On a passé des moments formidables. Une anecdote me vient en tête : les déplacements pour les compétitions. À y repenser c’était du grand n’importe quoi. C’était des batailles rangées entre étudiants et profs dans les bus ou les trains. Quels moments inoubliables ! Mais il faut tourner la page. Je sais, pour l’avoir appris, que nul n’est irremplaçable. Je suis certain que mon successeur saura reprendre le flambeau et prolonger ce que j’ai pu transmettre à mon tour durant toutes ces années. Alors, oui, je vais avoir des moments de blues en repensant à « avant ».

Pareil pour l’école des cadres ?

Pour l’école des cadres de judo de Lyon, c’est une autre équipe que je quitte. Il y a la formation, mais il y a aussi les formateurs. J’ai eu la chance aussi de faire partie d’une équipe formidable avec laquelle j’ai pu mener – porter même, parfois – des candidats à la réussite. Nous avons vécu des moments passionnants comme par exemple le moment où les résultats tombent. Les cris de joie, les embrassades, tout cela effaçait les moments de labeur à ramer pour faire entrer un concept. C’était beau.

En tout cas la suite a l’air sympa aussi, apparemment…

Effectivement il y a aussi le futur : la Polynésie. Ça fait un peu cliché de parler de passer sa retraite à Tahiti, mais c’est ce qui m’attend. J’ai déjà pas mal de projets en tant que formateur au sein des établissements scolaires, mais aussi de formation de cadres, et même des entrainements sportifs sur le tapis mais à 40°. Là aussi il y a pas mal de choses à faire, de voies de développement à explorer, des gens à rencontrer. Et il y a bien sûr aussi le côté profiter de la mer, des lagons, de la vie au grand air et de la vie tout court. Joli programme en perspective. Dans tous les cas, je suis prêt.

Propos recueillis entre juin et septembre 2016 par Anthony Diao